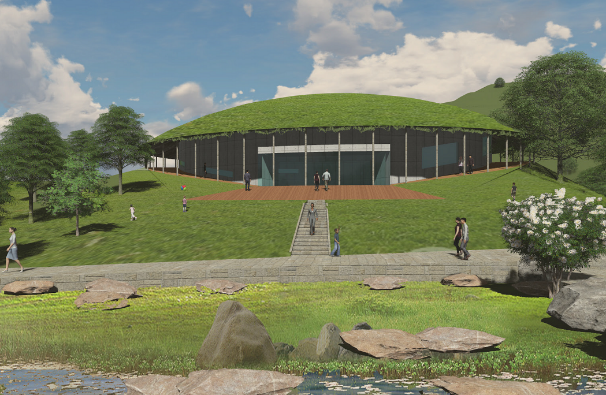

南京上坊东吴大墓本体保护设施设计

南京上坊东吴大墓发现于2005年,是已发掘同时期墓葬中规模最大、结构最为复杂的一座,现为全国重点文物保护单位。2015年至2020年,研究室重点对该墓葬进行了病害勘察、环境监测、结构稳定性分析、本体保护工程和保护罩棚优化设计。

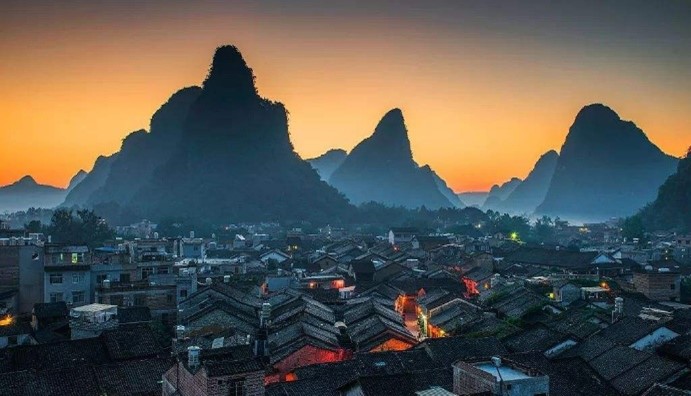

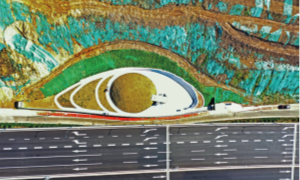

南唐二陵本体保护工程设计

南唐二陵位于南京南郊祖堂山南麓,距今有1000余年历史,是长江中下游地区发现的最大最古老的帝王陵寝,第三批全国重点文物保护单位。2018年至今,研究室针对文物本体结构安全和墓室彩绘保存,通过环境监测、病害机理调研、水源分析和结构安全性分析等手段,制订了完善止水幕墙、增设气候调节室等保护手段,旨在延缓墓室彩绘的劣化与病害发展。

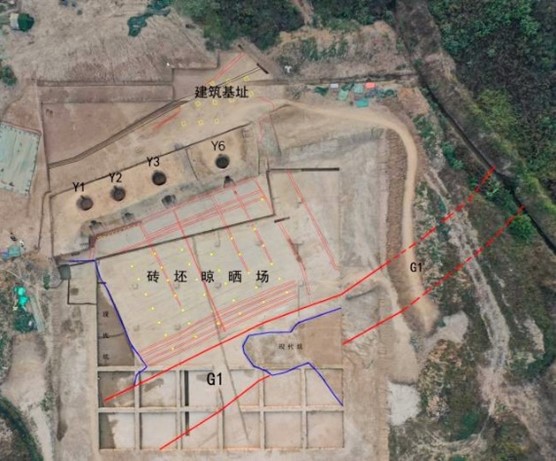

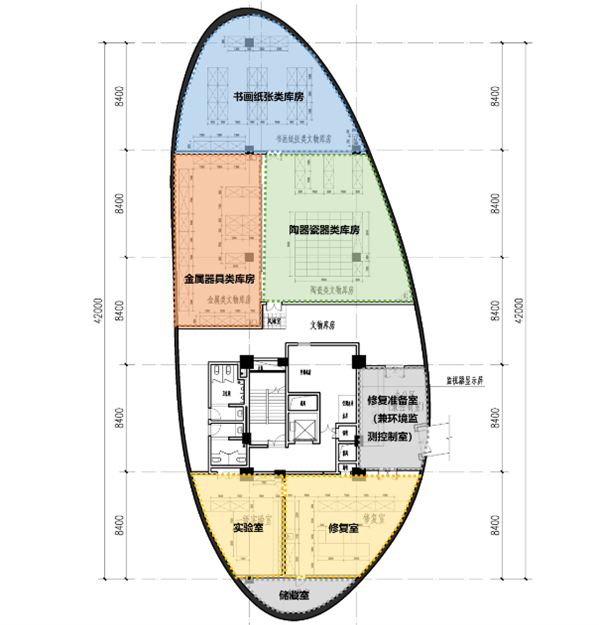

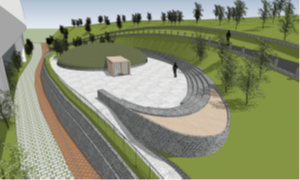

明代临安公主墓保护与展示工程设计

南京市明临安公主墓是2018年发掘的一座明代砖室墓,规模宏大,结构优美。研究室针对临安公主墓的原址保护与展示问题,从融入城市公共空间与景观体系的角度出发,让遗产契合动态发展中的社会需求,重新融入现代城市的生活体系,达到遗产和城市共生的状态。